NARRANDO REALIDADES: CHARLA CON MARTÍN CAPARRÓS

Por: Laura Natalia Hernández Montes

No fue un día fácil, ni uno común en Bogotá. Brillaba el sol con tanta fuerza que hacía brillar la frente de los capitalinos por el sudor mientras que con dificultad (Eso si es normal) intentaban llegar a sus distantes e igual de calurosos destinos, el mío era Corferias. El ambiente estaba caliente, pero no únicamente por el incesante y chocante sol. 25 de abril, nuevas marchas en contra del plan nacional de desarrollo resonaban en algunos medios. Afirmaban con bombos y platillos que las manifestaciones, en aquel paro nacional en la que participaban estudiantes y docentes, se llevarían a cabo de forma pacífica y organizada ja, ja ¿En Colombia? Que buen chiste.

Con emoción y prisa me dirigía hacia la Feria del Libro. El tiempo apremiaba. Los autos se detenían, los buses se demoraban y ni siquiera las motocicletas avanzaban. Unas paradas antes de la que sería mi destino el TransMilenio se detuvo, el conductor afirmó que debía dar vuelta y regresar, que la Universidad Nacional tenía bloqueada la vía y no existía la mínima posibilidad de que aquel gran bus rojo pudiera transitar por aquel tramo de la vía. La impaciencia se adueñó de mí.

La conferencia que tanto añoraba empezaba a las 2:00 p.m. u antes por las devastadoras filas que toca realizar para ingresar a cada pabellón. Derecha, izquierda, adelante… El TransMilenio abrió, contra las reglas, las puertas para que quienes no estábamos tan lejos de nuestro destino pudiéramos caminar. Entre el miedo de que me pasara algo y llegar tarde eché casi a correr de forma torpe, en mi cara rebosaba el miedo aun cuando trataba de actuar normal para no llamar la atención. Tras centenares de pasos largos llegué frente a la universidad donde daba inicio la marcha hacia las manifestaciones. Una cara amiga se acercó a mí, afirmó que dentro de la Universidad no pasaba nada, que por la otra puerta podría salir sin ningún contratiempo para llegar pronto a mi destino, confié. Pronto empezaron a retumbar las bombas molotov y a ponerse el aire pesado por los gases lacrimógenos que nunca faltan en unos disturbios capitalinos. Salí de prisa.

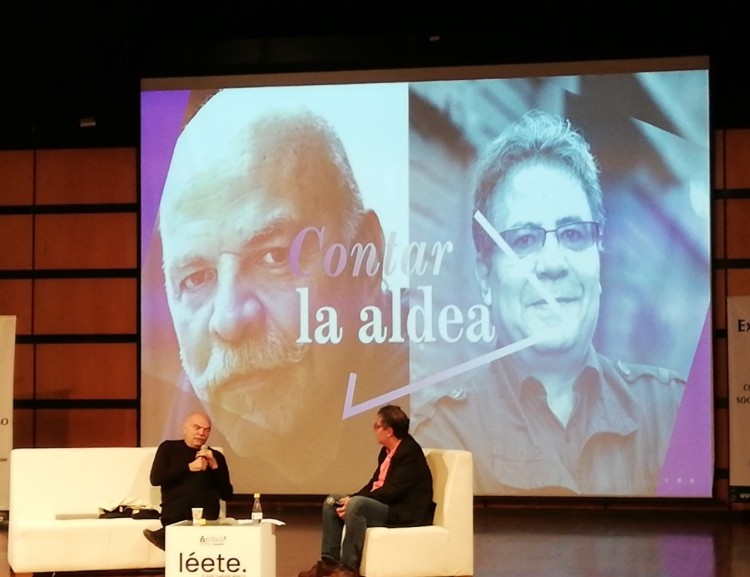

Tras más pasos largos, como de leopardo y aferrada a mis pertenencias, cual turista, logré salir bien de la Nacional, caminar un par de cuadras hacia la feria y llegar con éxito, bañada por culpa del calor, a mi destino: El auditorio José Asunción Silva, donde se llevaría a cabo un conversatorio con el gran Martín Caparrós (Argentina) y Alberto Salcedo Ramos (Colombia). A tiempo, muy a tiempo.

Aguardé mientras con dificultad intentaba normalizar mi respiración. No hubo organización en la fila, me resultó extraño pero nada traumático, conseguí un buen lugar en el centro del teatro para poder apreciar de cerca aquellos grandes cronistas. El aforo se llenó lentamente en su mayoría por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de distintas universidades, escritores aficionados y uno que otro periodista interesado en lo que Caparrós y Salcedo Ramos tenían para decir.

Temía por su asistencia, pensé que ambos periodistas serían víctimas, al igual que yo, del embotellamiento y que perdería la carrera de maratón que atravesé para llegar hasta allí.

Todo se calmó cuando, más que puntual, a la 1:45 entró Martín Caparrós por la puerta principal, alto, imponente y bien portado. Su sencillez desbordaba elegancia. El negro prevalecía en su atuendo: Abrigo negro, camisa negra y zapatos negros, que todo en conjunto contrastaba perfectamente con su blanco bigote y una capa de pelo blancuzco que cubría la parte trasera de su cabeza. El típico detective de las películas policiacas. Después de un poco más de diez minutos llegó Alberto Salcedo Ramos, y evidentemente su fuerte es la escritura, no la moda. Una camisa color salmón, fuera del pantalón y ligeramente arrugada, acompañada por un blazer gris oscuro y un jean que cubría de forma desorganizada unas botas cafés fue la elección del colombiano para la entrevista, de todas formas no era algo tan formal ¿o sí?

A las dos, justo antes de dar inicio a la charla, resultó curioso para el aforo que ocupaba la mayoría de las sillas reclinables rojas del teatro, que Alberto Salcedo sacó de su maletín negro un libro, que si mis ojos no me jugaron una mala pasada era el de ´La Crónica´ de Caparrós, y como cualquier admirador le pidió con una tímida sonrisa en el rostro que si le autografiaba el ejemplar. Le hizo una dedicatoria.

Pronto inició el conversatorio. Mientras la presentadora introducía y presentaba a los panelistas, Caparrós peinaba de forma peculiar su blanco bigote, lo acariciaba, lo tiraba y enroscaba en las puntas para que el fin del mismo mirara hacia el cielo.

Caparrós inició la charla con anécdotas, curiosas, divertidas y peculiares que terminaron en relatar de forma rápida la vida de Miguel Hernández, un poeta español que el cronista admira de forma sin igual.

Al hablar de ´Cómo contar la aldea´, el tema del conversatorio, Caparrós afirmó que el pintar las aldeas es el resultado de la ¨pornografía de la miseria¨, que en el ejercicio de escribir muchos escritores pierden la facultad de resaltar los detalles (Que dicen más) en lugar de los hechos escandalosos y que a la hora de escribir ¨el principal problema que uno tiene es un censor que dice ´esto no´¨, como dijo el escritor colombiano Fernando Macías o que ¨nos autocensuramos al pensar que solo podemos estar en lo propio y no en lo general¨, como resaltó Caparrós. Las crónicas, las noticias, los textos necesitan grandes dosis de realidad y destreza para retratar los detalles. Ojos de halcón. ¨Actitud de cazador¨… El reto recae en ¨ver que puedes ver¨, en poner el ojo donde nadie más lo pone, en ver la historia donde nadie está prestando atención y en ¨escribir para formularse preguntas¨, dijo Macías.

Justo al hablar de ver más allá, de traspasar la realidad… aparece la exquisita crónica de Caparrós sobre la feria de las flores en Medellín, donde vio más allá de los colores que adornan los arreglos y retrató la historia de un pueblo agachado:

Y entonces fue que me quedé perplejo. Hay momentos así: cuando uno mira algo que ya sabía que vería y, de pronto, ve algo que no sabía que iba a ver. Empezaban a pasar las primeras silletas, las campeonas: eran kilos de flores, miles de flores, explosión de flores, un golpe de color que bailoteaba. Debajo, los silleteros se veían demasiado.

Si yo quisiera —supongamos— generar conciencia sobre la miseria de los pobres latinoamericanos, intentar una caricatura sobre una forma infame de la famosa explotación del hombre por el hombre, causar fiereza y pena, nunca se me habría ocurrido, por excesiva, la imagen de un nene o una vieja doblados en dos para llevar sobre sus espaldas un objeto para el placer ajeno. Los silleteros, en su origen, eran personas de carga —en el sentido en que suele decirse bestias o animales de carga— que cargaban personas, después mercaderías, después flores; es triste, y es el tipo de costumbre que los pueblos recuerdan con vergüenza y tratan de esconder. O la muestran, si acaso, para condenarla: por memoria. Todas nuestras sociedades tienen pasados —y presentes— de explotación extrema: lo raro es que la conviertan en tradición y en espectáculo. Lo raro era que miles y miles de personas aplaudiéramos el sudor de un señor trastabillando, resoplando exhausto bajo 70 kilos de flores para que nosotros, supuestamente, la pasáramos bien. Y él también: que los doblados se enorgullezcan en representar su papel de doblados no era, me pareció, el menor de los logros de eso que, antaño, alguien llamaba ideología.

Me dirán —lo escuché muchas veces— que el desfile de las silletas es una tradición, o sea: una de esas cosas que una comunidad repite durante mucho tiempo hasta que deja de pensar en lo que hace para pensar en que siempre lo ha hecho. Una tradición es algo sobre lo que no es necesario preguntarse, que obtura las preguntas básicas: ¿por qué, para qué, qué significa? Y que contesta tácita a la pregunta que nos impide hacer: ¿el hecho de que algo haya durado décadas alcanza para legitimarlo, para justificarlo? ¿O hay que pensarlo más allá?

Exquisito. El auditorio se llenó de aplausos, ruidos y ovaciones que culminaron con un ¨para mi Martin es el gran maestro de la Crónica¨ de Alberto Salcedo.

Así mismo Caparrós retrató a Bogotá. ¨ ¿Quién va a contar una ciudad?¨ preguntó en voz alta. Y quién más que él, un viajero con los ojos bien abiertos, crítico pero amante del caos y por qué no, un personaje multifacético y adaptable al entorno. Cuenta las ciudades, inmensas, desorganizadas y desiguales. Viaja entre la luz y la sombra y por ello es que cada mes, el último domingo, en el diario español El País publica una crónica en la que expone una ciudad diferente, la revela, la desnuda…

Ama a Bogotá, pese a sus grises nubes. La describe: ¨EN EL CIELO DE BOGOTÁ siempre hay alguna nube: sol y unas nubes, lluvia y todo nubes, tormenta y nubarrones, una luna y sus nubes, plateadas, grises, blancas, siempre alguna, nunca un cielo completamente despejado. Quizá eso explique todo —o casi todo¨. Pese a lo gris que resulta el panorama, siempre cubierto por nubes, por un aire denso, unas calles peligrosas y unos mares de automóviles interminables Caparrós ve más allá. La cualidad que el mundo entero destaca de los colombianos, para Caparrós es nuestro mayor defecto: ¨Un defecto Colombiano: La lamboneria¨, no sabe si prefiere juicios brutales, fríos y directos o los eufemismos que abundan en todos los contextos colombianos.

Pero a lo que iban la mayoría de los asistentes, además de escuchar su fascinante trayectoria, era a descubrir cómo se mezclaban las olas del periodismo con las de la literatura. ¨El buen periodismo es un género literario¨ que consiste en ¨contar algo que alguien no quiere que se sepa¨. La vida está llena de detalles, de historias, aún en los temas noticiosos lo importante es buscar la propia voz, la forma de contar la historia sin dejar de darle importancia a aquello que parece pasajero, de tejer… ¨Escribir es tejer¨, es un proceso. Y como afirmó el escritor Nahum Montt se trata de ¨hablar del mundo, pero lejos del mundo¨ (Después de hacer parte del mundo), de mostrar la realidad, de ir más allá de quienes controlan las masas, de quienes tienen dinero…

De Caparrós me quedó que se escribe con los ojos, con la intuición, con el choque nefasto con la realidad que a diario es maquillada, ignorada y olvidada…

“La crónica no es sinónimo de mejor escritura, es sinónimo de ambición de mejor escritura¨. Martín Caparrós.

Sin Comentario